| −日記帳(N0.2157)2019年12月03日− | |

| 「はやぶさ2」よ 素晴らしい成果を土産に無事地球に帰還して下さい! |

| −日記帳(N0.2158) 2019年12月05日− |

| 新しい種族の惑星が巨大ブラックホールの周囲に形成される可能性が |

|

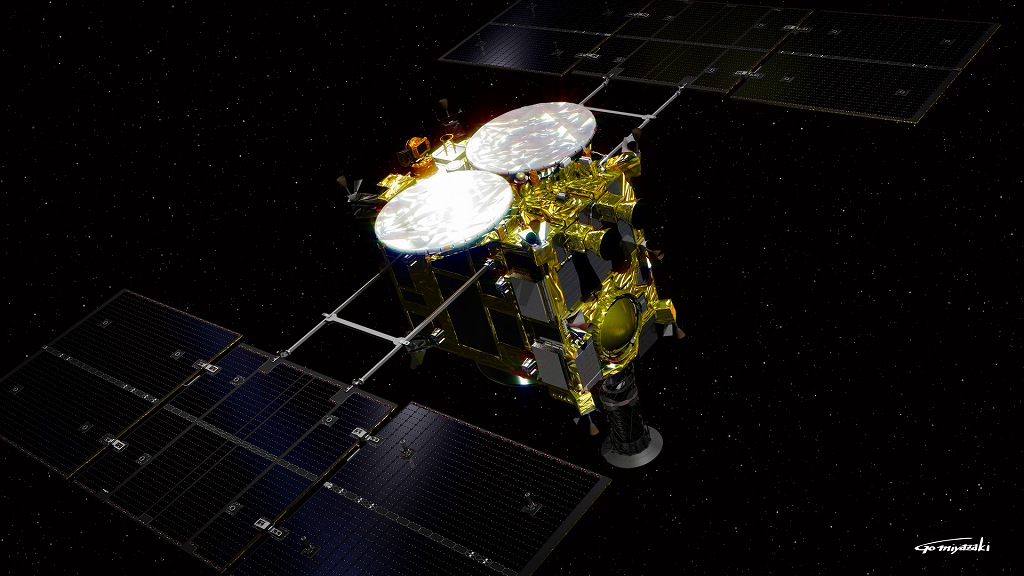

| 「はやぶさ2」 |

|

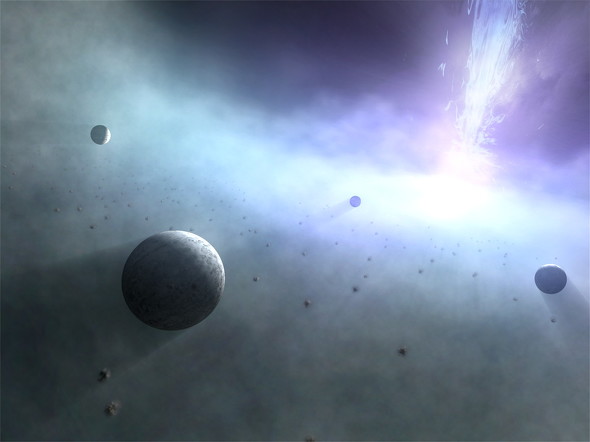

| 巨大ブラックホールとその周囲をとりまくガスとちりの円盤の想像図(鹿児島大学提供) |

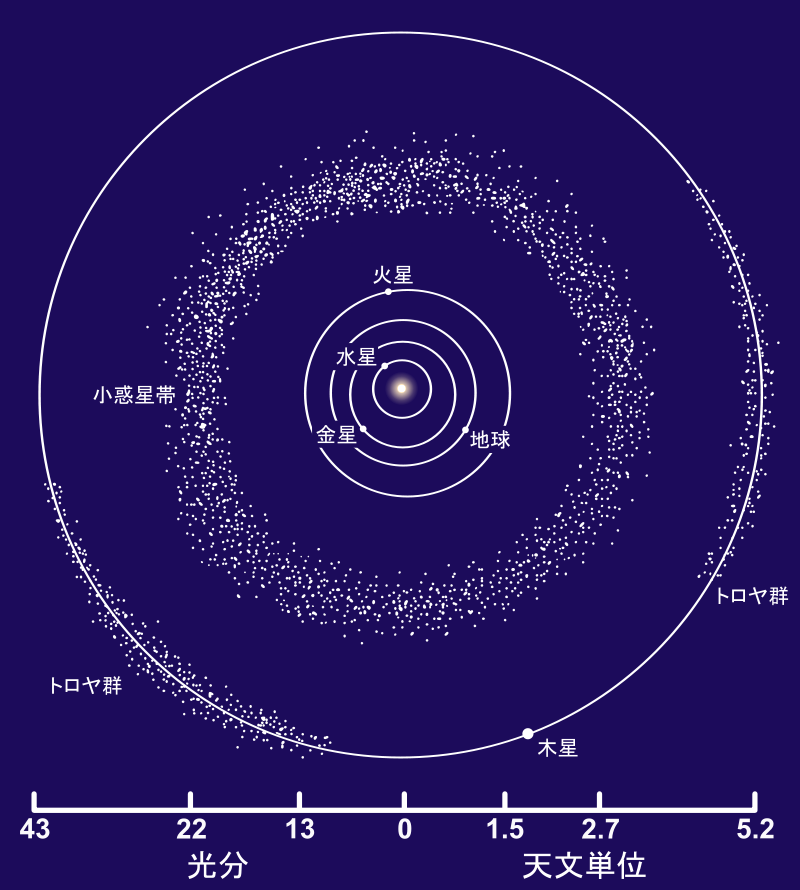

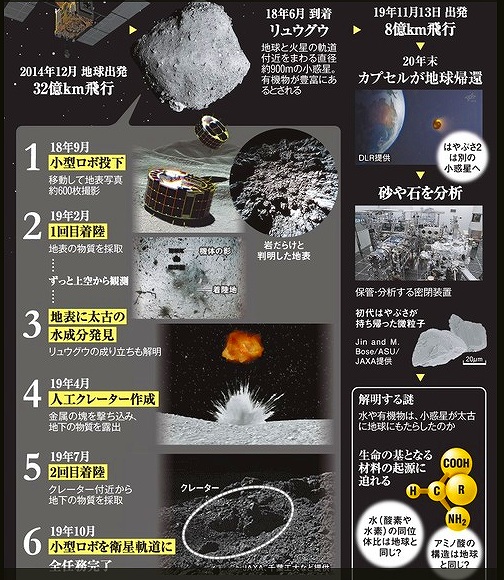

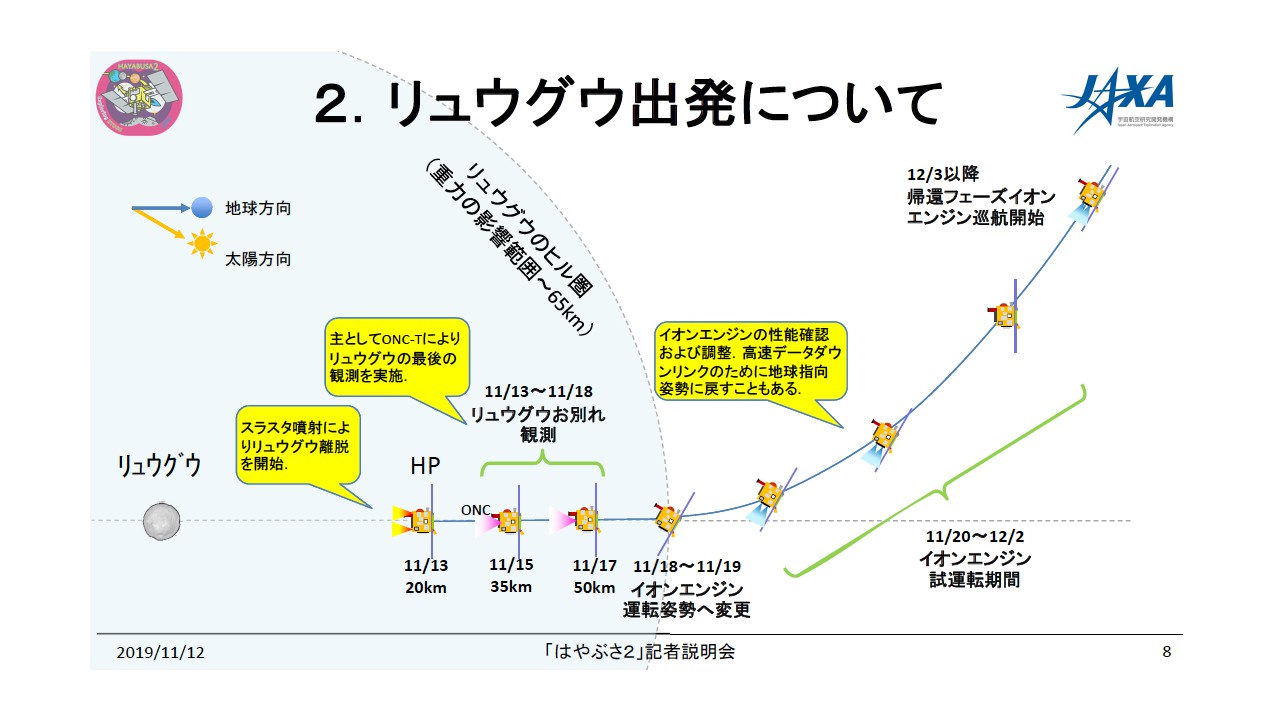

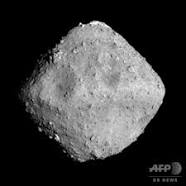

火星と木星の間には、アステロイドベルト(小惑星帯)が在り、ここには100万個以上の小惑星が存在しております。 現在確認されているものだけでも25万個以上あり、ほとんどが100km以下です。肉眼では見れませんが、望遠鏡や 双眼鏡で多くの星が見れます。 「はやぶさ」が到達した「イトカワ」も「はやぶさ2」が到達した「りゅうぐう」もこの小惑星帯に在ります。 |

|

| アステロイドベルト |

最大の小惑星は「ケレス」で直径933km、2番目はベスタで直径530kmです。 小惑星は、直径1km以下の大きさも多く、非公式的には下限は50mでそれ以下は流星と呼ばれています。 望遠鏡の進歩により、地球の近くにある50m以下の星も見ることができるようになりました。 2003年5月9日に打ち上げられた小惑星探査「はやぶさ」はイオンエンジンの実証試験を行いながら2005年夏 アポロ群の 小惑星 「イトカ」に到達し、その表面を詳しく観測してサンプル採集を試みた後、2010年6月13日22時51分、60億 kmの 旅を終え、大気圏再突入し地球重力圏外にある天体の固体表面に着陸してサンプルリターンに世界で初めて成功ました。 「はやぶさ2」は「はやぶさ」の後継機で、初号機が小惑星往復に初めて挑んだ「実験機」だったのに対し、有機物や水 のある小惑星「リュウグウ」を探査して生命誕生の謎を解明するという科学的成果を上げるための初の「実用機」として 開発されました。 基本設計は「はやぶさ」と同一ですが、「はやぶさ」の運用を通じて明らかになった問題点を解決した改良機となってい サンプル採取方式は「はやぶさ」と同じく「タッチダウン」方式であるが、事前に爆発によって衝突体を突入させて直径 数mのクレーターを作ることにより、深部の試料を採取できるようにしてあります。 採取した物質は耐熱カプセルに収納して、地球に持ち帰る予定です。 |

|

|

|

| りゅうぐう |

鹿児島大学と国立天文台は「全く新しい『惑星』の種族が銀河中心の巨大ブラックホールの周囲に形成される可能性

があるする世界初の理論を11月25日に発表しましました。

この理論によると、ブラックホールの周囲10光年程度の距離に、地球の約10倍の質量の「惑星」が1万個以上形成され

可能性があるととのことです。

研究チームが「惑星」とカッコ付きで説明するのは、「従来の天体に当てはまらないからだ」といのことです。

惑星は太陽など恒星の周りを回る天体ですが、今回研究チームが提唱するのはブラックホールの周りを回る、光ら

ない天体だで「まだ適切な名前がないため、『惑星』としている」(研究チーム)。

惑星は恒星の周りに形成されるというのが常識ですが「太陽のような恒星が誕生するとき、星の周りにはガスとち

でできた原始惑星系円盤が形成され、惑星はこの円盤の物質を材料に作られると考えられている」(同)

「一方、ブラックホールは光すらも脱出できないほどの強力な重力を持った天体。これまでは、巨大ブラックホール

と惑星の誕生の間に接点があるとは考えられていなかった」(同)

しかし研究チームは、巨大ブラックホールの周りに太陽10万個分を形成できる莫大な量のちりがあることに着目。

恒星の周りで惑星が形成される理論を巨大ブラックホールに適用するとどうなるか理論計算を行ったところ、巨大

ブラックホール周囲にも岩石と氷でできた「惑星」が形成されることが分かったという。

研究チームは理論的に「惑星」の存在を示したが、「現在のところ、発見する有効な観測手段はない」としている。

巨大ブラックホールがあるのははるか遠くで、「惑星」も地球の10倍程度とはいえ小さな天体だからだ。

「今後、多くの研究者によって詳細な研究や、実際に検出する観測手段の研究が進むことを期待する」(研究チーム

)という。

研究成果は、米国の天文学会誌「Astrophysical Journal」に11月26日付で掲載される。

|

| 前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |