| −日記帳(N0.2033)2018年10月28日− | |

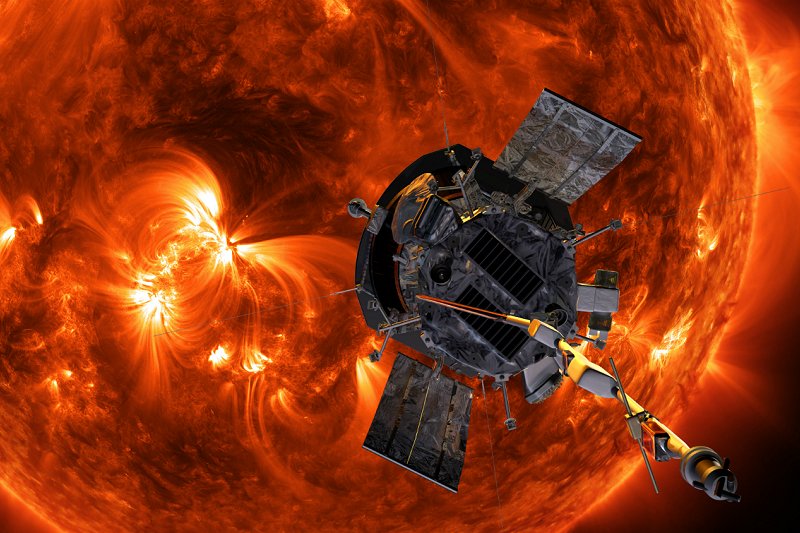

| NASAの太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」最接近記録達成 |

| −日記帳(N0.2034) 2018年10月29日− |

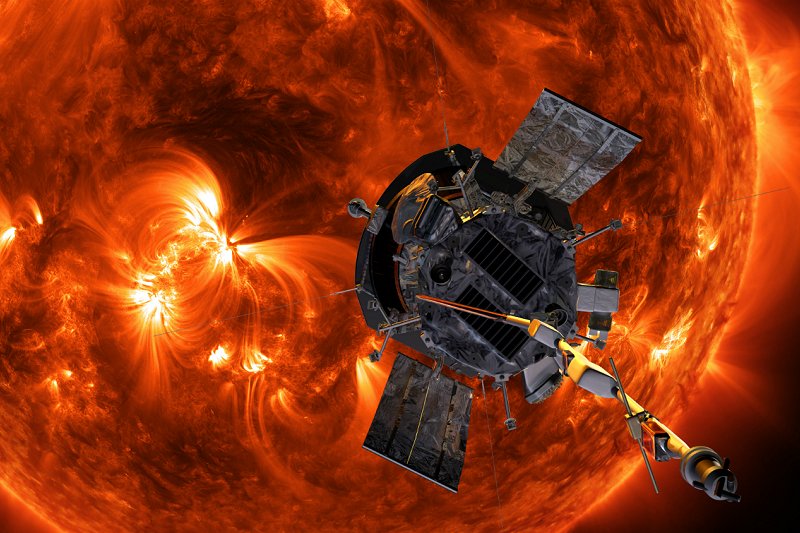

| 温室効果ガス観測衛星「いぶき2号」打ち上げ成功 |

|

| NASAの太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」の模式図 |

|

| 打ち上げられる「いぶき2号」を搭載したH2Aロケット40号機 |

太陽 の表面温度は約6,000度の高温ですから、探査機で接近するには高温を遮蔽する対策が必要です。 開発に15億ドル(約1660億円)の予算が投じられた無人太陽探査機のパーカー・ソーラー・プローブには、 太陽に最接近して大気層のコロナ内を飛行可能な強力耐熱シールドを採用されているため地球表面の500倍 もの放射線にも耐えられることから、太陽最接近記録を更新することが期待されております。 |

|

| 8月12日「デルタIVヘビー」で打ち上げられるパーカー・ソーラー・プローブ |

NASAによると、パーカー・ソーラー・プローブは米東部夏時間(EDT)の29日午後1時4分(日本時間30日午前2時4分) ごろ、米国と旧西ドイツが共同開発した探査機「ヘリオス(Helios)2号」が1976年4月に打ち立てた 太陽最接近記録4273万キロ地点を通過したとのことです。今後、太陽付近を24回フライバイ(接近通過)して観測活動を行う予定。 この他にもパーカー・ソーラー・プローブは、探査機としての飛行速度の最速記録を29日午後10時54分 (EDT、日本時間30日午前11時54分)ごろに達成する見込みだ。これまでの最速記録は、やはりヘリオス2号が1976年4月に達成した時速24万6960キロ。 太陽に最も接近するのは、太陽表面から616万キロの位置に達する2024年の予定。 |

宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工業(MHI)は10月29日午後1時8分、温室効果ガス観測衛星「いぶき2号」 を搭載したH2Aロケット40号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道で分離、打ち上げは成功した。 いぶき2号は、高度約600kmで南北方向に飛行して地球を回りながら、地球全域の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス濃度を観測する。 約2カ月半の機器の点検を経て本格的な運用を始める。 データは温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」に基づく各国の温室効果ガスの排出削減に活用する。 健康への影響が懸念される微小粒子状物質PM2.5や、すすの濃度も推定して大気汚染の監視も行う。 打ち上げ後、環境省の森本英香事務次官は宇宙センターで会見し「CO2の観測精度が飛躍的に向上する。 温暖化対策で日本がリーダーシップを取ることができる」と意義を強調した。 40号機には、東北大や静岡大などの小型衛星や、アラブ首長国連邦(UAE)が初めて自前で開発した観測衛星も搭載 、いずれも予定軌道に投入した。日本のロケットが海外の衛星の打ち上げに成功するのは、韓国、カナダに続き三例目。 H2Aの成功は連続34回、成功率は97.5%となりました。 H2Aロケット40号機には、蒲郡の愛知工科大学と蒲郡の街工場で作られた超小型人工衛星「がまキューブ」も搭載されておりました。 一辺十センチの立方体で、重さ13.6kgキロ。片手に収まるほどの大きさに技術の粋が凝縮し、関係者から「高精度に仕上げられた。 午後一時すぎ、愛知工科大に設けられたパブリックビューイング会場。学生や、製作に携わった企業の従業員ら約百三十人が カウントダウンの声を合わせ、ロケットが炎を吐きながら上空へ進むと、どよめきが起こりました。 「がまキューブ」は、愛知工科大工学部の西尾正則教授(63)が、産官学連携を目的に設計。 市内で自動車部品や医療機器などを手掛ける七社が、機体の部品三十個を分担して製造、加工しました。 苦労したのは、持ち寄った部品の組み付けだったとのことです。 H2Aロケットからは「いぶき2号」と、UAEの観測衛星「ハリーファサット」の分離が確認されたが、 がまキューブは三十日に愛知工科大で機体からの電波を受信し、無事に分離されたことが確認すれました。 地上から観測できる発光ダイオード(LED)を本格的に点灯させるのは、数カ月後になる見通し。 |

|

| 打ち上げの様子を見まもる「がまキューブ」の関係者たち |

| 前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |