| −日記帳(N0.2063)2018年07月23日− | |

| 熊谷で41.1℃を記録し国内最高気温更新 |

| −日記帳(N0.2064) 2018年07月24日− |

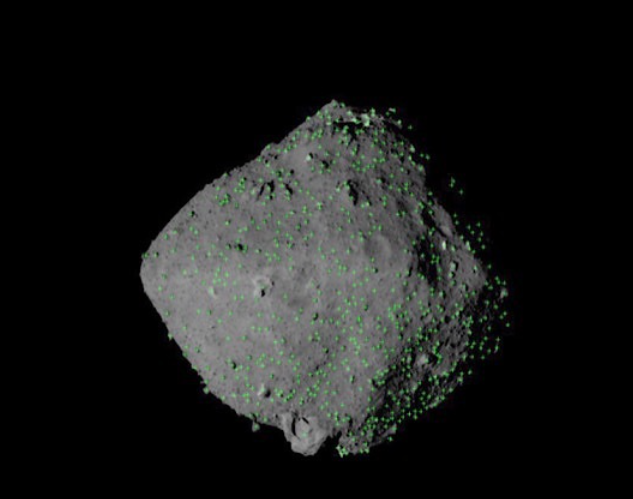

| はやぶさ2 「りゅうぐう」に巨岩発見 |

|

| 埼玉県熊谷市八木橋百貨店前に展示される最高気温更新を示す看板 |

|

| 「はやぶさ2」が撮影した「りゅうぐう」の巨岩 |

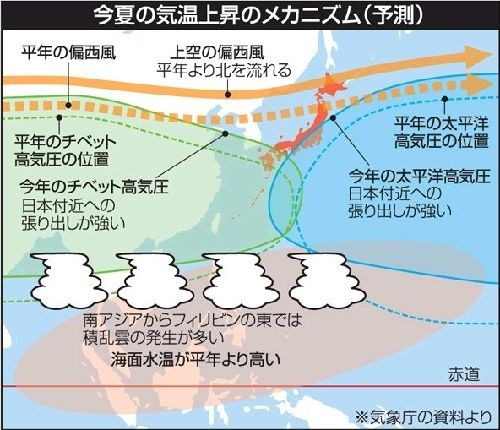

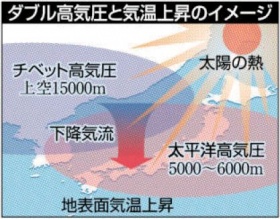

私は、戦前、戦中、戦後を何とか生き抜いてきましたが、今年7月14日から続いている35度℃以上 の猛暑の経験は全く有りません。昭和20年8月15日の終戦の日はそれまでの最高気温と思っており ましたが、当日の熊谷での最高気温は31.2℃であり、今日熊谷で記録した41.1℃に較べれば約10℃ 以上も低かったわけで、驚きとともに笑っちゃいます。 昨年は35℃以上の猛暑日は1日しか有りませんでしたが、今年は全て猛暑日でしかも 40℃が2回も記録され、平均気温差は5.7℃に達しております。 如何に今年が暑いかを如実に物語っております。 問題は、この長引く猛暑の原因と何時まで続くかです。 猛暑の原因は、本州を覆う太平洋高気圧の上にチベット高気圧が重なる「重ね布団」 構造が原因と考えられております。 フィリピン海付近での活発な上昇気流や西側から吹き付ける偏西風の影響で、日本列島 付近に高気圧が停滞しやすくなり、太平洋高気圧とチベット高気圧が恋人のように寄り 添いやがて重ね合って留まっているようです。 気象台によると、フィリピン近海の海面水温が30度を超え、上昇気流が発生しやすくなっている。 これで勢いを増した太平洋高気圧が西日本から東日本の広い範囲を覆っている。 同時にインド洋付近の海面水温も高く、通常は中国大陸上空にあるチベット高気圧も、 勢力を強めて東に張り出し、この二つの高気圧が梅雨明け後から列島上空で重なり合っている。 高気圧は地表に向けて下降気流を発生させ、この際、圧縮された空気は熱を帯びる。 下降気流は熱波となって地表に向かい、ダブル高気圧の場合、この働きがさらに強まる。 さらに大気の状態が極めて安定し、強い日差しを遮る雲ができにくく、 熱波と日差しの相乗効果で気温上昇をもたらしているようです。 |

|

| チベット高気圧と太平洋高気圧が重なり合っていることを示す模式図 |

|

| 偏西風が北に偏って流れていることを示す模式図 |

|

| チベット高気圧からの下降気流で地表温度が上昇している模式図 |

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は19日、小惑星「りゅうぐう」に到着した探査機「はやぶさ2」 が本格観測を開始し、直径130メートルの大きな岩を見つけたことを明らかにした。 21日ごろに上空5キロまで降下し、より詳しい地表の様子を観測する。 はやぶさ2は6月27日にりゅうぐう上空約20キロの観測基準点(ホームポジション)に到着後、 カメラなどを起動し、本格的な観測を始めた。JAXAは10月ごろの1回目の着地・試料採取に向けた準備を進めている。 これまでの観測で、りゅうぐうの表面全体に直径8メートルを超える大きな岩が数百個分布していることが判明。 科学観測チームの渡辺誠一郎・名古屋大教授は記者会見で、「りゅうぐうはより大きな天体が破壊され、 その破片が集まってできたことを示す有力な証拠の一つだ」と説明した。 中でも目立つのが、りゅうぐうの「南極」付近にある大岩で、推定直径は約130メートルと、 りゅうぐう全体の直径(約900メートル)と比較しても大きい。渡辺教授は「管制室では 、浦島太郎に出てくる亀に似ているので、『亀岩』と呼ぶ人もいる」と話した。 上記の記事は、7/19付け「時事通信」の記事より転載させて頂きました。 pre |

| 前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |