| −日記帳(N0.1906)2017年01月16日− | |

| 世界最小級のロケット打ち上げ失敗 |

| −日記帳(N0.1907) 2017年01月17日− |

| 金星探査機「あかつき」が金星の弓状縞模様を解明 |

|

| JAXAの世界最小級のロケット打ち上げ失敗 |

|

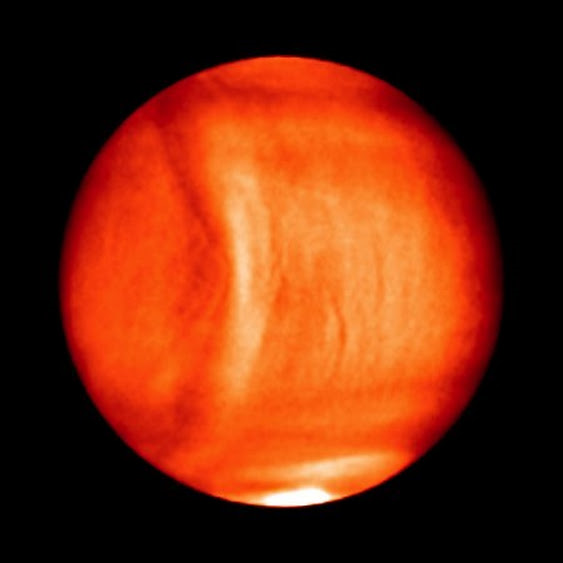

| 金星探査機「あかつき」から送られてきた金星の弓状縞模様 |

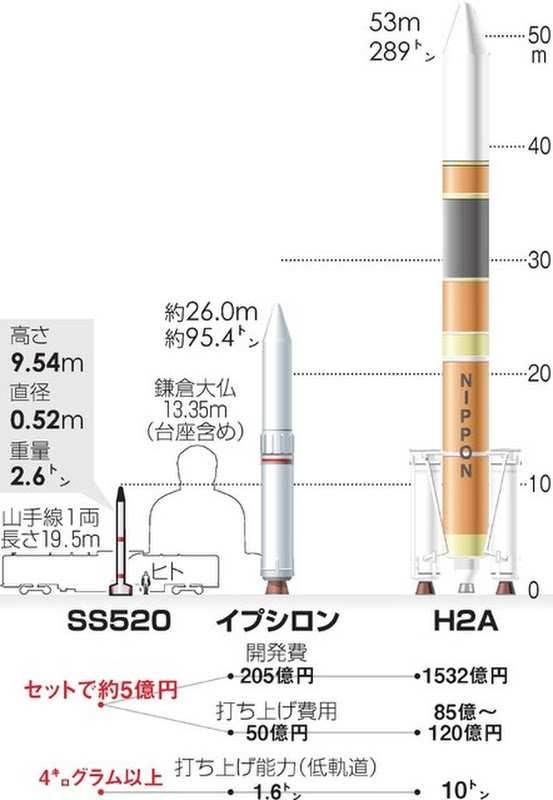

日本の国策による宇宙ロケットには二つの流れがあります。ひとつは、東大の糸川教授らによって1955年に水平試射されたペンシル・ロケット以来の固体燃料ロケットで、現在のJAXAの宇宙科学研究所(ISAS)から石川島播磨(IHI)にM-Vロケットとして引き継がれております。この場合の発射地は鹿児島県大隅半島の東部の内之浦宇宙空間観測所となります。 二つめは液体燃料ロケットで宇宙開発事業団(NASDA)と三菱重工(MHI)が開発し現在のH2ロケットに引き継がれており、発射地は鹿児島県熊毛郡の種子島宇宙センターです。 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1月15日 午前8時33分 大気の観測などをするロケットを改良した世界最小クラスのロケット(SS-520 4号機)を、鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げましたが、1段ロケットでの飛行中に機体の状態を示すデータが受信できなくなり、飛行を続けると安全が確保できないため予定していた第2段への点火を中止しロケットを海上に落下させ、打ち上げは失敗しました。 ロケットは全長約9.5m 重量約2.6tで、人工衛星打ち上げの主力のH2A(全長53m、重量289t)や、先月打ち上げられた固体燃料ロケット「イプシロン」(26m 95t)と比べると大幅に小さく衛星を打ち上げるロケットとしては世界最小クラスです。 |

|

| ロケットの比較 |

どのような形、大きさでもJAXAとして打ち上げたロケット日本国のロケットとして公式に世界に公示されます。今回の失敗は日本の技術に汚名を残しただけでなく、宇宙ロケットは今後輸出が期待されているだけに大きなダメージを産業界に与えたことになります。 今回は、開発コストを5億円以内に納めるべく大量生産される電子回路などの民生部品を活用したと言われておりますが、ロケットに搭載する前に個別に信頼性テストを繰り返すべきです。ネットで「失敗は成功のもと」などと言われておりますが、宇宙ロケットでは通用しません。 打ち上げ前の会見で、JAXAの羽生宏人准教授は「宇宙利用の拡大につながる挑戦。企業などに方向性を示したい」と話しておられましたが、およそ無責任な対応としか私には思えませんでした。挑戦は結構ですが、事前準備を充分に行って成功の確率を最高限度に高めた上で行うべきです。JAXAは今回の失敗による責任者の処分をおこなうべきです。 |

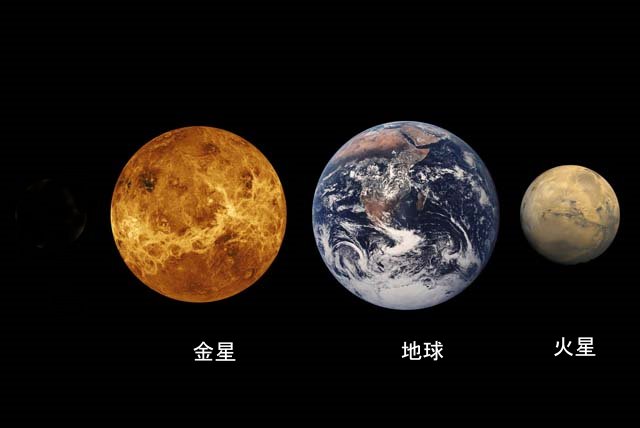

昨日言及した「世界最小級のロケット打ち上げ失敗」をはじめ、日本の宇宙開発には多くの失敗事例が見受けられます。その一つに 金星探査機「あかつき」があります。 「あかつき」は、2010年5月21日6時58分22秒、H2A-17号機に搭載されて打ち上げには成功しましたが、目標としていた金星の周回軌道投入には失敗し、金星に近い軌道で太陽を周回しておりました。諦めきれないJAXAは、2015年12月7日に金星周回軌道への再投入を行い、12月9日に成功が確認されました。 2016年4月4日、再度の軌道修正を行い、4月8日成功を確認した結果、軌道修正により観測期間が当初予定の800日から2000日に延び、操作可能であることが確認されました。そこで、JAXAは立教大などの研究グループと共同で今日、「あかつき」が金星で撮影した南北10,000kmに及ぶ弓形の模様について研究結果を発表しました。 地形の影響で発生した大気の乱れが上空に伝わり、巨大な模様を形成した可能性が高いとのことです。論文は同日付の英科学誌ネイチャー・ジオサイエンス電子版に掲載されました。「あかつき」は周回軌道投入に成功した直後、赤外線カメラなどで撮影。温度差を可視化できる赤外線画像には、金星を覆う硫酸の雲の頂部(高度約65km)に南北約10.000kmに達する弓状の模様が現れておりました。 金星には「スーパーローテーション」と呼ばれる秒速100mの東風が常に吹いておりますが、この模様は乱されることなく4日以上続いており、同様の現象はその後の観測でも数回確認されております。立教大の田口真教授らは、弓状の模様が出現した場所の直下に、いずれも標高5000mを超える高地があることに着目。地球でも山脈にぶつかった風が気圧変動を起こす場合があることから、金星で同様の変動が起きたと仮定してシミュレーションを行いました。 その結果、高度10km以下の低層大気で起きた気圧の変化が大気中を波のように伝わり、高度65kmで弓状の形に広がることが判明。この高度にある雲頂部の温度にも影響を与えていることを突き止めました。 金星は火星とともに地球三兄弟と言われており、地球より太陽に近い金星は炭酸ガスで覆われその温室効果により地表は400〜500度の高温になっております。 |

|

| 地球三兄弟 |

| 前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |