| −日記帳(N0.1863)2016年10月19日− | |

| 会社OB会主催の日帰りバス旅行で奈良に |

| −日記帳(N0.1863) 2016年10月20日− |

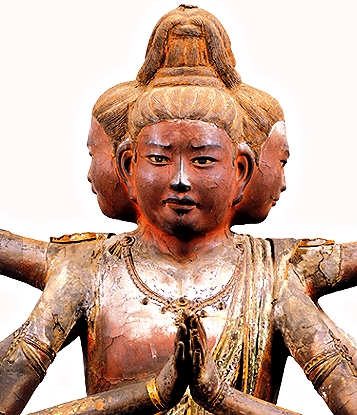

| 欧露の着陸機 火星に激突 黒いシミNASA撮影 |

|

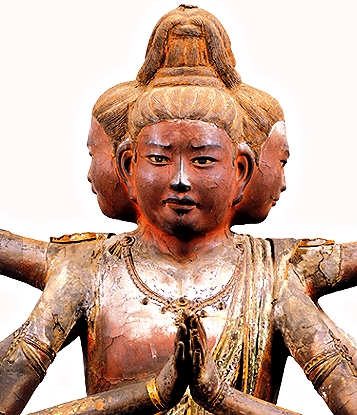

| 最も観たかった興福寺国宝阿修羅像(撮影禁止のためポスターより転載) |

|

1999年まで勤めていた会社のOB会主催の日帰りバス旅行に参加しました。 これまでのこの旅行の参加実績は次のとおりです。 ・2006年度(2006年09月28日):長浜市内散策・大垣城見学 ・2007年度(2007年10月10日):浜岡原発と空自浜松基地見学 ・2008年度(2008年10月29日):寝覚の床と中山道の妻籠宿の散策 ・2009年度(2009年10月26日):信楽の里を訪ねて ・2010年度(2010年10月20日):秋の美濃・郡上八幡に行楽 ・2011年度(2011年10月10日):病気で不参加 ・2012年度(2012年10月29日):海外旅行て不参加 ・2013年度(2013年10月18日):バス旅行で石積みの街、坂本地区散策 ・2014年度(2014年10月15日):浜松の臨済宗・方広寺を訪ねて ・2015年度(2015年10月14日):うだつが有る美濃市と犬山城を訪ねて 今年も10月19日、バス2台に分乗し8時過ぎに予定よりやや遅れて雁宿ホール前から出発しました。 参加者は63名でした。参加者が年々常連化し、高年齢化していることが気になるところです。 60代のOBたちにこの催行をPRする必要が有ると思います。そのために本稿が役立てば幸いです。 | ||||||||||

| ||||||||||

| 出発地雁宿ホール前から目的地までの経路 | ||||||||||

| ||||||||||

| 途上、バスの窓から観られた名古屋港金城埠頭のメッセなごや | ||||||||||

| ||||||||||

| 利用した知多バス2号車 | ||||||||||

| ||||||||||

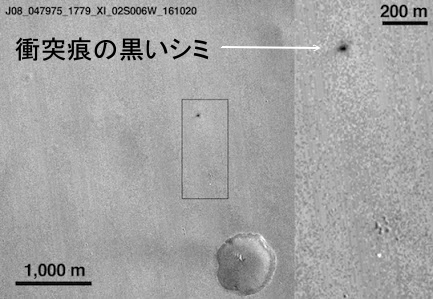

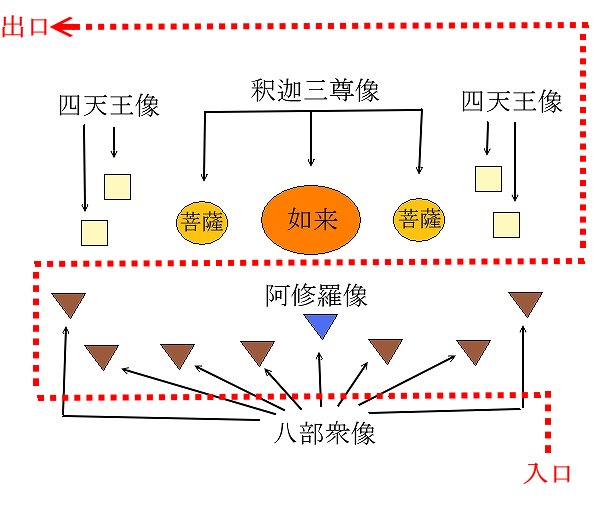

| 最初のトイレ休憩先 針テラスパーキングエリアにて | ||||||||||

バスは順調に予定のコースを走り10時半頃、本命の阿修羅像が置かれている奈良市内の法相宗大本山・興福寺に到着しました。この時期は修学旅行の小学生たちと中国・台湾・韓国等のアジア系と同じくらい欧米系の観光客で賑わっておりました。小学生を除く日本人は私たちのような高齢者ばかりでした。 今回は、阿修羅像を含む八部衆像、十大弟子像の計14点の国宝、四天王像、2点の重文(重要文化財)の菩薩像を含む釈迦三尊像等からなる仏像群を7年ぶりに拝観できました。仏像群の配置は下図のとおりでした。  仏像群の配置図 | 仏像には、如来像、菩薩像、明王像、天部像の四つがあります。如来は実在の人物としてはお釈迦様だけを指しますが、信仰上では阿弥陀如来、薬師如来、大日如来等、大乗仏教の展開の中で想定された多くの如来がおります。如来の次の位の菩薩はお釈迦様の弟子に相当し、完全な悟りの境地に近づこうとしている人のことを指し、観音菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩等があります。 明王は、仏の教えに従順でない者たちを強引に教化するために憤怒形の恐ろしい表情をしており、不動明王、愛染明王、大威徳明王、孔雀明王等があります。4番目の最下位にある天部像には、阿修羅の他に梵天、帝釈天、吉祥天、弁才天をはじめ恵比須、大黒などの神仏習合による七福神があり阿修羅像はこの天部像に属します。 この八部衆像が8体とも今日まで1300年もの間、焼失を免れてきたのにはその材質に秘密が込められております。 阿修羅像の材質の脱活乾漆(だっかつかんしつ)は世界最古のFRP(繊維強化プラスチックス)であることを学生時代教わったことを覚えております。 脱活乾漆では、樹脂として漆、繊維として麻が使われております。日本産の漆は2価のアルキルフェノールを基本構造とする、フェノール樹脂に似た樹脂で、モノマーに相当する液状のウルシオールが乾燥過程で重縮合して強靭な樹脂に変化していきます。薄い被膜にすれば漆器に見られるように強靭で安定な状態が維持されますが、厚みのある成形体にすると脆くて実用に適しません。ところが、これを麻のような繊維に含浸させればカーボン竿のような強靭な複合材料が得られます。  脱活乾漆の製造プロセス概念図 | 「脱活」は「張子の虎」のように内部が空洞であること「乾漆」は「漆」が乾いて堅くなっていることを意味しその製造プロセスを例えば、菱形の立方体を例にして説明すると凡そ上図のようになります。 まず塑土で塑像(型)を作ります。この表面に漆が含浸された麻を張り付けてから漆の硬化に適した温度と湿度に調節された漆風呂に入れて乾燥を促進させることを数回繰り返して硬化させてから坐像の場合は底、立像の場合は背中を切って塑像を崩して取り出し、空洞になった像内に木枠の心木を納め、像と心木を釘で固定して漆の収縮による変形を防止します。 そして最後に木の粉や繊維くずなどを漆にまぜた木屎漆を塗り付けて凹凸を作り微細に彫刻を施してから漆箔や金箔を張って完成させます。脱活乾漆像は天平時代に多く作られましたがその後は殆ど作られておりません。その理由は、脱活乾漆には世界最高品質の漆、それも当時金より高価だった高純度の漆を大量に使用することにあったものと思われます。 日本以外でも脱活乾漆像作られていると思われますが、日本産の漆は世界最高品で日本以外では入手困難と思われます。天平時代の脱活乾漆像が興福寺で過去何回も火災に遭いながら八部衆像だけが焼失を免れてきたのは、脱活乾漆像だったが故に強靭で軽量(阿修羅像は僅か15kg)だったため僧たちがいち早く運び出すことが出来たからと私は推論します。 ここでの見学を終えてから奈良市内の飛鳥荘で昼食を摂りました。下の写真はその食事風景で、ビールに日本酒に焼酎にみなさんは盛大にやっておりました。 食事後、東大寺を見学しました。ここも、興福寺と同様に修学旅行の小学生、外人観光客で賑わっており少し待たされましたが、雄大な大仏様を拝観しました。  東大寺・大仏様 | 東大寺見学で全ての行事を終えて帰路に着きました。途中、道の駅「伊賀」に寄って土産物を大量に購入しました。伊勢うどん、奈良漬け、竹輪等でした。昨年は綺麗な夕焼け、一昨年は綺麗なレインボーが観られましたが今年は曇の上、半田に着くや雨が降り出すなどダメでした。 更には、帰路での恒例のビンゴゲームでも、昨年は最初にビンゴを獲得したのに今年は20位前後に下がるなど散々でした。 来年もみんなと一緒にバス旅行を願うものです。 |

| 前 頁 へ | 目 次 へ | 次 頁 へ |