| 亅擔婰挔(俶侽丏1853乯2016擭09寧25擔亅 | |

| 婥偵側傞堛椕儈僗偵傛傞巰朣帠屘 |

| 亅擔婰挔(俶侽丏1854) 2016擭09寧27擔亅 |

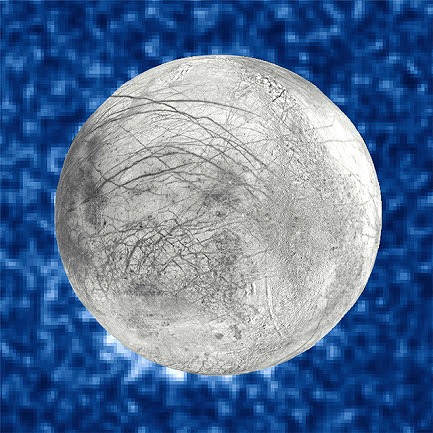

| 栘惎塹惎乽僄僂儘僷乿昞柺偵悈暘偺暚弌 NASA偑敪尒 |

|

| 僀儞僗儕儞愱梡拲幩婍(嵟戝偱100扨埵/ml) |

|

| 僴僢僽儖塅拡朷墦嬀偵傛傞塅拡朷墦嬀壢妛尋媶強偺僄僂儘僷偺夋憸 |

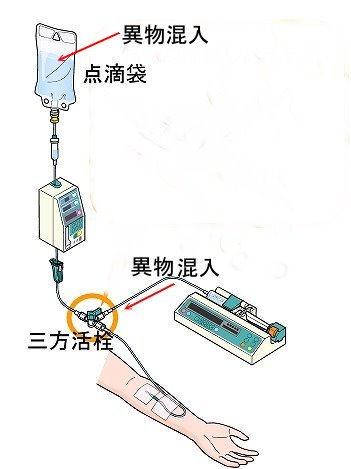

愭擔偺堛椕儈僗偵傛傞師偺巰朣帠屘椺2審傪庢傝忋偘崱屻偺嶲峫偵偟偨偄偲巚偄傑偡丅 (1)僀儞僗儕儞偺夁忚搳梌 (2)揰揌塼傊偺堎暔崿擖 僀儞僗儕儞偼恖娫偑惗偒偰備偔忋偱晄壜寚側傕偺偱丄偡偄憻偱嶌傜傟偰偄傑偡丅偛斞側偳扽悈壔暔傪怘傋傞偲丄寣塼拞偵僽僪僂摐偑憹偊偰峴偒傑偡丅偦偺僽僪僂摐傪暘夝偟偰懱撪偺嬝擏側偳偵僄僱儖僊乕傪梌偊傞栶栚傪偟偰偄傞偺偑僀儞僗儕儞偱偡丅 僀儞僗儕儞偑柍偗傟偽懱撪偺寣娗偵偼僽僪僂摐偩傜偗偵側偭偰摐擜昦偵側傝傑偡丅朶堸朶怘側偳偱偡偄憻偺婡擻偑掅壓偟偨傕偺偼嘦宆摐擜昦丄壗傜偐偺尨場偱偡偄憻偑僀儞僗儕儞傪揔検傪嶌傜側偔側偭偨応崌偑1宆摐擜昦偱偡丅 1宆摐擜昦偼庡偵帺屓柶塽偵傛偭偰丄帺暘帺恎偱僀儞僗儕儞傪憿傝弌偡鋁憻偺兝嵶朎傪攋夡偟偰偟傑偄丄僀儞僗儕儞偺暘斿偑偱偒側偔側偭偰偟傑偆昦婥偱丄姵幰偼忢偵帺傜僀儞僗儕儞拲幩偱偒傞傛偆偵惗妶偡傞昁梫偑偁傝傑偡偑丄姵幰偺妱崌偼摐擜昦慡懱偺悢%掱搙偱偡丅 怘傋夁偓傗塣摦晄懌丄旍枮丄僗僩儗僗側偳偵傛傝丄僀儞僗儕儞偺暘斿検偑尭偭偨傝偡傞偲丄寣塼拞偺僽僪僂摐偑徚旓偝傟偵偔偔側傝丄枬惈揑偵寣摐抣偑崅偄忬懺偑懕偔丄2宆摐擜昦偵側傝傑偡丅 寉拞搙偺摐擜昦側傜丄怘帠丄塣摦摍偺擔忢惗妶偱夵慞偺尒崬傒偼桳傞傛偆偱偡偑丄廳搙偺摐擜昦偱偼丄1宆摐擜昦偲摨條偵帺傜偺庤偱枅擔丄僀儞僗儕儞拲幩傪偡傞昁梫偑桳傝傑偡丅 寬忢幰偱1擔偵暘斿偝傟傞僀儞僗儕儞検偼24乣37扨埵乮暯嬒31扨埵乯丄僀儞僗儕儞偑傎偲傫偳暘斿偝傟偰偄側偄偲巚傢傟傞摐擜昦偺恖偵偼1擔懱廳kg摉偨傝0.5乣0.7扨埵傪拲幩偡傞昁梫偑桳傞偲尵傢傟偰偍傝傑偡丅 懱廳80kg偺抝惈偵偼0.6扨埵/kg偲偡傟偽1擔偵48扨埵偺拲幩検偑昁梫偲側傝傑偡丅偦偙偱枅怘慜16扨埵偢偮1擔3夞寁48扨埵偺拲幩傪峴偆偙偲偵側傝傑偡丅 僀儞僗儕儞惢嵻偼丄100扨埵/ml偱偡偺偱丄16扨埵偼0.16ml偲側傝傑偡丅 朻摢偺100扨埵僀儞僗儕儞拲幩婍偺16栚惙偵憡摉偟傑偡丅僀儞僗儕儞惢嵻傪愱梡偺帺屓拲幩婍傪巊偭偰戝戁晹丒鋅晹偺旂壓偵拲幩偟傑偡丅懱廳80噑偺抝惈偺応崌丄怘帠5乣10暘慜偵16扨埵傪1擔3夞旂壓拲幩偡傞偙偲偵側傝傑偡丅 (1)偺働乕僗偱偼丄愭寧丄挿嶈導愳扞挰偵偁傞挿嶈愳扞堛椕僙儞僞乕偱丄摐擜昦偺帯椕側偳偱擖堾偟偰偄偨80戙偺彈惈姵幰偑丄昁梫側検偺10攞偺僀儞僗儕儞偑夁忚搳梌搳梌偝傟丄偦偺屻巰朣偟偰偄偨偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅 愭寧30擔怺栭丄娕岇巘偑揰揌梡偺塼偵僀儞僗儕儞傪崿偤傞嵺丄愱梡偺拲幩婍傪巊傢偢偵應偭偨偨傔巜帵偱偼0.1ml偩偭偨僀儞僗儕儞傪 岆偭偰10攞偺侾ml擖傟偰偟傑偄傑偟偨丅寛傔傜傟偨暋悢恖偱偺僠僃僢僋傕懹偭偰偄偨偨傔偙偺抳柦揑側儈僗偑尒摝偝傟姵幰偼揰揌奐巒偐傜栺8帪娫敿屻偵巰朣偟傑偟偨丅 崱寧2擔丄偙偺娕岇巘偑暿偺姵幰梡偵揰揌塼傪弨旛偡傞嵺丄愱梡拲幩婍傪巊偭偰偄側偄偙偲偵摨椈偑婥偯偄偨偙偲偐傜儈僗偑敪妎丄娕岇巘偼堦楢偺張抲偑枹宱尡偱張抲曽朄傪抦傝傑偣傫偱偟偨丅乽弶傔偰偲偄偆偙偲傪抦傜傟偨偔側偔丄憡択傕偱偒側偐偭偨乿側偳偲榖偟偨偲偲偺偙偲偱偡丅傑偨8帪娫偵侾夞偺寣摐抣應掕傕幚巤偣偢丄嫊婾偺悢抣傪僇儖僥偵彂偒崬傫偱偄偨帠幚傕敾柧偟傑偟偨丅 僀儞僗儕儞偼帺屓拲幩偑嫋偝傟偰偍傝傑偡偺偱惓偟偄曽朄偱帺暘帺恎偱拲幩偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偨偩偟丄惓妋側検丄巊梡偟偨恓偺攑婞丄拲幩晹埵偵攝椂偡傞昁梫偑桳傝傑偡丅姵幰偱傕弌棃傞僀儞僗儕儞拲幩傪僾儘偺娕岇巘偑娫堘偄傪斊偡側偳尵岅摴抐偱偡丅 惓忢偱偼丄寣摐抣偼70mg/dl埲忋偵堐帩偝傟偰偄傑偡丅僀儞僗儕儞偺夁忚搳梌偵傛傝寣摐偑70mg/dl埲壓偵側傞偲堎忢側嬻暊姶偑尰傟丄摦湩丒恔偊側偳偺徢忬偑弌偰偒傑偡丅偦偟偰寣摐抣偑50mg/dl埲壓偵側傞偲拞悤恄宱偺摥偒偑掅壓丄寣摐抣偑30mg/dl埲壓偵側傞偲堄幆儗儀儖偑掅壓偟丄崹悋忬懺偐傜巰偵帄傝崱夞偺傛偆偵巰朣偵帄傞偙偲傕偁傝傑偡丅 (2)偺働乕僗偱偼丄墶昹巗恄撧愳嬫偺戝岥昦堾偱揰揌偵徚撆塼偺乽僡傾儈僩乕儖乿偑崿擖偝傟擖堾姵幰偺敧姫怣梇偝傫(88)偑嶦奞偝傟傑偟偨丅掅悈弨偺徚撆栻偲偟偰旂晢傗彎岥側偳偝傑偞傑梡搑偺徚撆偵巊梡偝傟偰偄傑偡丅 彮検側傜夝撆偝傟寬峃旐奞傪庴偗傞偙偲偼峫偊傜傟傑偣傫偑丄憡摉検偑寣塼拞偵棳擖偝傟偰巰偵帄偭偨傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅 偙偺昦堾偵偼崅楊偺廔枛堛椕偺姵幰偝傫偑懡偔擖堾偝傟偰傑偡偺偱昦巰幰偑懡偄偙偲偼晄巚媍偱偼側偄偱偡偑丄4奒偱偼4寧偵娕岇巘偺暈偑愗傝楐偐傟丄6寧偵偼僇儖僥偑暣幐丄8寧偵偼娕岇巘偺儁僢僩儃僩儖偵堎暔偑崿擖偝傟傞側偳偺帠審偑敪惗偟偰偍傝傑偡丅 恄撧愳彁摿暿憑嵏杮晹偼26擔丄敧姫偝傫偲摨偠4奒偵擖堾偟丄18擔埲崀偵巰朣偟偨抝彈3恖傪巌朄夝朥偟偨寢壥丄揰揌傪庴偗偰偄偨抝惈侾恖偺巰場偼拞撆巰偩偭偨偲敪昞偟丄楢懕嶦恖帠審偵敪揥偟傑偟偨丅傑偨丄摨昦堾偵擖堾拞偵巰朣偟偨姵幰偺堚懓偐傜揰揌偺戃傗栻偑僫乕僗僗僥乕僔儑儞奜偺婘偵抲偐傟偰偄偨偙偲傪徹尵偡傞側偳摨昦堾偺偢偝傫側懳墳偑栤戣偵側偭偰偍傝傑偡丅 崱夞偺帠審偱偺堎暔偺崿擖偼丄揰揌僇僥乕僥儖搑拞偺嶰曽妶愷偐傜偱偼側偔揰揌戃偺壓偵楢寢偝傟偄傞僑儉偵拲幩婍偐傜拲擖偝傟偨壜擻惈偑嫮偄傛偆偱偡丅偙偺曽朄偱偼拲擖嵀傪尒偮偗傞偺偑擄偟偄偺偱帠懺偺夝柧偵抶傟偑惗偠偨壜擻惈偑桳傝傑偡丅 |

|

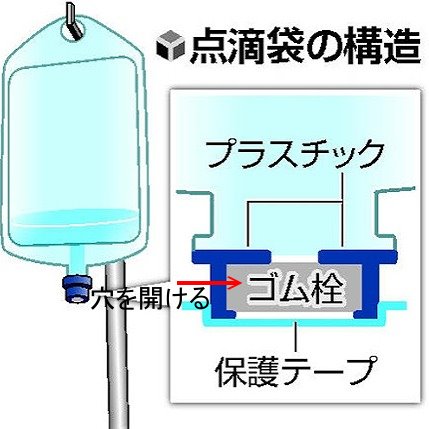

| 揰揌戃偵晅悘偟偰偄傞僑儉晹暘偲拲擖曽岦 |

(2)偺働乕僗偵偮偄偰丄偦偺嫲晐傪姶偠偨宱尡傪巹偼帩偭偰偍傝傑偡丅悢擭慜丄屄幒偱擖堾惗妶傪偟偰偄偨崰丄500ml偺揰揌戃偑捿傞偝傟偨揰揌僗僞儞僪傪捠偟偰娕岇巘偝傫偵傛傝揰揌傪庴偗偰偍傝傑偟偨丅 揰揌偑廔椆偡傞傑偱娕岇晈偝傫偑娤懕偗傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫丅柊偭偰偄傞娫偵扤偐怤擖偟偰壓恾偵帵偡嶰曽妶愷傪捠偟偰堎暔傪崿擖偝傟偨傜偲偄偆嫲晐姶傪妎偊偨偐傜偱偡丅壜擻惈偑嫮偄傛偆偱偡丅偙偺曽朄偱偼拲擖嵀傪尒偮偗傞偺偑擄偟偄偺偱帠懺偺夝柧偵抶傟偑惗偠偨壜擻惈偑桳傝傑偡丅 |

|

| 揰揌梡嶰曽妶愷 |

懢梲宯偺榝惎偱偁傞栘惎偼懡偔偺塹惎傪帩偭偰偍傝傑偡丅偳偙傑偱偺戝偒偝傪塹惎偲屇傇偐偵傕埶傝傑偡偑丄捈宎10噏埲忋側傜17屄丄偁傑傝偙偩傢傜側偄側傜62屄丅儕儞僌傪峔惉偡傞愇偙傠傑偱娷傔傞偲悢昐枩屄偲側傝傑偡丅 戝偒偝偱1斣偐傜4斣傑偱傪僈儕儗僆塹惎(僄僂儘僷丄僀僆丄僇儕僗僩丄僈僯儊僨乯偲屇傫偱偍傝傑偡丅偄偢傟傕榝惎偱偁傞柣墹惎傛傝傕戝偒偔丄摿偵僈僯儊僨偼悈惎傛傝傕戝偒偄偱偡丅丂 |

|

| 僄僂儘僷(愒摴柺偱偺捈宎3,203km) |

|

| 僀僆(愒摴柺偱偺捈宎3,643km) |

|

| 僇儕僗僩(愒摴柺偱偺捈宎4,820km) |

|

| 僈僯儊僨(愒摴柺偱偺捈宎5,263km) |

愭擔NASA偑乽嬃偔傋偒敪昞乿傪梊崘偟傑偟偨偑丄偦偺撪梕偑敾柧偟傑偟偨丅摨嬊偼9寧26擔丄栘惎偺塹惎乽僄僂儘僷乿偺昞柺偵偰悈暘偺暚弌偺徹嫆傪敪尒偟偨偲敪昞偟偨偺偱偡両 丂 栘惎戞擇偺塹惎偺僄僂儘僷偼埲慜傛傝丄昞柺偺昘偺壓偵悈偑懚嵼偟偰偄傞偙偲偑梊憐偝傟偰偄傑偟偨丅僴僢僽儖塅拡朷墦嬀傪梡偄偨塅拡朷墦嬀壢妛尋媶強乮STScl乯偵傛傞崱夞偺敪尒偵傛傝偦偺昘偺壓偺奀偺懚嵼偺妋徹偑崅傑傝丄偝傜偵悂偒弌偡悈傪挷嵏偡傞偙偲偵傛傞乽抧媴奜惗柦懱乿偺扵嵏傊偺婜懸偑婑偣傜傟傑偡丅 STScl偼2013擭12寧傛傝僄僂儘僷偺娤應傪奐巒偟丄偦偺撿嬌晅嬤偱3夞偵傢偨傝悈暘偺暚弌偲巚傢傟傞尰徾偺娤應偵惉岟偟傑偡丅埲慜偵傕僄僂儘僷偺撿嬌晅嬤偱偼僆乕儘儔偑娤應偝傟偨偙偲偐傜丄偙偺尨場偑乽悈慺偲巁慺乿偵傛傞傕偺偩偲梊應偝傟偰偄偨偺偱偡偑丄廫暘側徹嫆偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅 丂 崱夞偺娤應偱偼丄僴僢僽儖朷墦嬀傪棙梡偟偰僄僂儘僷偺堏摦偵傛傞柧傞偝偺曄壔傪娤應丅偙偺榝惎娤應偵傕梡偄傞僥僋僯僢僋偵偰僄僂儘僷偺撿嬌晅嬤偵塭偑傒偮偐傝丄偦偺昞柺偵曄壔乮悈暘偺暚弌乯偑婲偒偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅曬崘偵傛傟偽丄偙偺暚弌偼栺200僉儘儊乕僩儖偺崅偝偵傕媦傇偦偆偱偡丅 NASA偼丄僄僂儘僷偺奀偼抧媴偺奀偲帡偨惉暘偱偁傞偲梊應偟偰偄傑偡丅偟偐偟偦偺昞柺偵偼悢僉儘偵媦傇昘偱暍傢傟偰偍傝丄偦偺扵嵏偼擄偟偄偲巚傢傟偰偄傑偟偨丅偟偐偟悈暘偺暚弌偑偁傞偲偡傟偽丄僄僂儘僷偺抧昞偱抧媴奜惗柦懱偺扵嵏偑偱偒傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅 NASA偼偡偱偵僄僂儘僷傊偺扵嵏寁夋乽Europa Clipper乿傪帩偭偰偍傝丄扵嵏婡偺攈尛偼2020擭戙偵側傞梊掕偱偡丅傑偨丄彨棃揑偵偼偙偺悈暘偺暚弌傪捈愙娤應偡傞壜擻惈傕偁傝傑偡丅夁嫀偵偼塅拡恖偺懚嵼偼彫愢傗奊杮偺拞偩偗偱偟偨偑丄偄偞扵嵏婡傪攈尛偟偰偦偺懚嵼傪妋擣偟偵偄偗傞帪戙偵側偭偨偲巚偆偲丄幚偵慺惏傜偟偄偱偡丅 埲忋丄Yahoo僯儏乕僗傛傝揮嵹偝偣偰捀偒傑偟偨丅 |

| 慜丂暸丂傊 | 栚丂師丂傊 | 師丂暸丂傊 |